高血壓長期吃降壓藥,會傷腎?

流言

“長期吃降壓藥會傷腎”

很多人認為長期吃降壓藥會導致腎臟的損害,用久了還會引起腎功能衰竭,因此拒絕吃藥。

流言分析

不要盲目聽信這種說法,否則可能導致嚴重后果。

腎臟確實會受到一些藥物的影響,但大多數降壓藥物對腎的傷害很小,在規范使用下對腎臟是安全的。真正需要警惕的是高血壓本身對腎臟的損害,這往往比藥物影響更為嚴重。高血壓患者應注意定期到醫院檢查各項指標,在醫生指導下調整用藥方案。記住,控制好血壓才是保護腎臟的關鍵。

不少高血壓患者在得知需要長期服藥時,第一反應不是“吃藥控制”,而是“吃藥傷腎”。在門診上,這樣的擔心并不鮮見——“醫生,我這個藥是不是吃久了腎會壞?”“是不是等腎不好了就得透析了?”這樣的念頭背后,是一種對藥物的抗拒,甚至導致擅自減藥、停藥。

這種顧慮看似出于對健康的關注,但在醫學上,“長期吃降壓藥會傷腎”并不成立。恰恰相反,如果血壓控制不力,真正受害的,往往正是腎臟本身。

那么,降壓藥和腎臟到底是什么關系?控血壓是不是保腎關鍵?這篇文章,我們一一講清楚。

不是降壓藥“毀了腎”

而是高血壓不治“拖壞了腎”

很多人擔心降壓藥“吃多了會傷腎”,但真正讓腎臟一步步走向衰竭的,其實是沒有被控制住的高血壓。需要明確的是,真正損害腎臟的是高血壓本身,而非降壓藥物。

長期高血壓狀態下,腎臟的"濾網"系統持續承受著高壓血流的沖擊,這種損傷會逐漸破壞腎臟的過濾功能,最終可能導致腎功能衰竭。而降壓藥物通過多種機制有效降低血壓,猶如為腎臟裝上了"減壓閥",顯著減輕高壓血流對腎臟的損害,從而起到保護和延緩腎功能惡化的作用。

簡而言之,高血壓患者若不堅持規范用藥,就如同放任“湍急洪水”在血管內肆虐,不僅會損傷腎臟,還可能累及心臟、大腦等多個重要器官,造成不可逆的損害。因此,堅持降壓治療是對腎臟很好的保護。

一篇系統總結各類降壓藥對腎功能影響的醫學綜述論文指出,高血壓對腎臟的破壞,是一個長期而隱匿的過程;它會逐漸引起腎小動脈硬化、腎血流減少,導致腎小球濾過率(GFR)下降,進一步發展為蛋白尿,最終可能走向終末期腎病(ESRD)[1]。該綜述引用了一項追蹤 33 萬多名男性 16 年的研究(MRFIT 研究),發現收縮壓每升高一檔,腎衰的風險也隨之上升[1]。

在另一項對照研究中,研究人員觀察了 133 例惡性高血壓患者的治療情況,結果發現,那些接受降壓治療的人,在兩年多的隨訪期內腎功能保持相對穩定;而未接受治療的人,則在 10 個月內就出現了腎小球濾過率和腎血漿流量的顯著下降。[2]

這些結果反復驗證了一個核心觀點:高血壓既是腎病的誘因,也是加速腎病惡化的重要推手。如果不及時干預,它會在不知不覺中掏空腎功能。

控制血壓,就是在為腎臟爭取時間和“喘息空間”。規范降壓治療,是延緩腎病進展的重要基礎。

不吃降壓藥

風險反而更高

雖然所有降壓藥物都可能存在一定副作用,但這些不良反應與未控制的高血壓對腎臟及其他器官造成的長期損害相比,可以說是微不足道的。

2024 年一項基于美國真實醫療數據庫的大型研究納入了 3966 名 3~4 期慢性腎病(CKD)患者,這些人都已使用≥3 類降壓藥。結果發現:血壓控制不良者(≥130/80 mmHg)發展為終末期腎病(ESRD)的風險是血壓控制良好者的 1.85 倍,重大心血管事件風險上升 18%[7]。

更重要的是,這些患者都已經在用藥。如果連“吃著藥控不住”都會有這么高的風險,那完全不吃藥或擅自停藥的情況,就更值得警惕。研究還發現,血壓控制不良者的住院率上升了 35%,門診次數增加 12%,每年醫療總支出高出 10055 美元(約合人民幣 7 萬元),主要由住院與門診費用構成[7]。

也就是說,血壓沒有控住,不僅對身體傷害大,對家庭的經濟負擔也更重,尤其是合并腎病的高血壓患者,更是風險疊加、代價沉重。

關于降壓藥的副作用問題,一篇聚焦不同類別降壓藥對腎血流、腎小球濾過及腎素系統影響的藥物綜述論文指出,對于有雙側腎動脈狹窄或單腎動脈狹窄的患者,使用 ACEI(血管緊張素轉化酶抑制劑)和 ARB(血管緊張素受體阻滯劑)可能導致血清肌酐升高。

但是,這兩個藥在絕大多數情況下是保護腎臟的,關鍵在于要在醫生指導下合理使用,定期監測腎功能,既不必過度擔憂,也不可擅自停藥。[5]

控血壓是保腎關鍵

但也不能過度“壓低”

降壓的目的,是為器官減負,但不是一味降低血壓。血壓控制的不達標,自然容易損傷腎臟;但壓得太低,也未必是好事,尤其對老年人來說,反而可能帶來新的隱患。

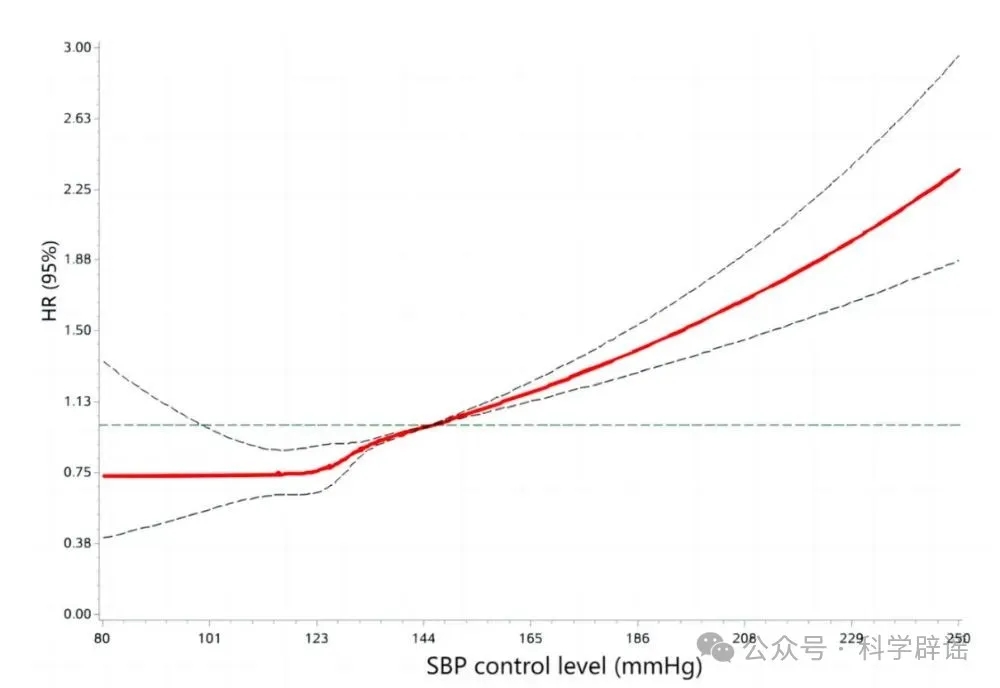

2024 年發表在科學報告的一項研究[3],對 12897 名高血壓共病患者進行了長達 7 年的追蹤,發現新發 CKD 風險最低的收縮壓區間是 110~120 mmHg。而一旦高于這個區間,CKD 的發生率和風險開始逐步上升;例如,當收縮壓在 140~160 mmHg 時,CKD 風險上升了 16%。[3]

參考文獻[3]:為不同 SBP 水平組別對應的新發 CKD 風險

但也不是越低越好。當收縮壓低于 110mmHg 時,CKD 風險也出現上升趨勢,提示不能盲目“壓低”。[3]研究還指出,對于 CKD 高風險人群(如伴蛋白尿、eGFR 下降者),理想的收縮壓控制區間為 120~130mmHg。[3]

這在老年人群中尤為重要。研究發現,65 歲以上的老年人若收縮壓低于 120 mmHg,反而出現 CKD 和腎功能下降的風險升高。[3]《中國老年高血壓管理指南 2023》也建議,老年人收縮壓下限不宜低于 120 mmHg,大多數人控制在 130~139 mmHg 是更安全穩妥的選擇。[4]

一句話總結:血壓控制不是“壓到越低越好”,而是“壓到剛剛好”。不同人群、不同病程,有不同的最佳目標值,而不是一刀切。正因為如此,選擇合適的降壓藥物也尤為關鍵。

面對高血壓與腎病的關聯,真正需要警惕的不是降壓藥,而是長期忽視控制的高血壓。

與其糾結“吃藥會不會傷腎”,不如關注:藥選得是否合適?血壓控得是否達標?腎功能有沒有定期監測?這些,才是決定腎臟命運的關鍵。

科學控壓、規范用藥,才是保護腎臟的正道。

照“謠”鏡

這類謠言,通常抓住人們對“藥物副作用”的擔憂,用看似合理的邏輯制造恐慌,讓人誤以為“治病反而害命”。這類說法經常忽略專業背景,不區分藥物種類與個體差異,把個別案例夸大成普遍規律,從而誤導公眾以偏概全。

此外,它們常常混淆因果關系,忽視原本就是高血壓導致的腎損傷,把“疾病本身的危害”誤解為“治療帶來的傷害”。

面對這類謠言,我們應當以權威醫學指南為準,在醫生指導下規范用藥,絕不因噎廢食。

參考文獻

[1]Ptinopoulou AG, Pikilidou MI, Lasaridis AN. The effect of antihypertensive drugs on chronic kidney disease: a comprehensive review. Hypertens Res. 2013;36(2):91-101.

[2]MOYER JH, HEIDER C, PEVEY K, et al. The effect of treatment on the vascular deterioration associated with hypertension, with particular emphasis on renal function. Am J Med. 1958;24(2):177-92.

[3]Yu Y, Wang D, Guo Z, et al. The effect of different levels of systolic blood pressure control on new-onset chronic kidney disease in hypertension multimorbidity. Sci Rep. 2024;14(1):19858.

[4]中國老年醫學學會高血壓分會, 北京高血壓防治協會, 國家老年疾病臨床醫學研究中心. 中國老年高血壓管理指南2023. 中華高血壓雜志. 2023;31(6):801-824.

[5]Schlueter WA, Batlle DC. Renal effects of antihypertensive drugs. Drugs. 1989;37(6):900-25.

[6]Jo W, Koh ES, Chung S. Therapeutic roles of thiazides and loop diuretics in blood pressure control and renal protection against chronic kidney disease. Clin Hypertens. 2023;29(1):14.

策劃制作

作者丨蔣永源 第三軍醫大學內科碩士

審核丨薛明偉 河北省邢臺市人民醫院 腎臟內科副主任醫師

劉子琦 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院主任藥師

策劃丨王夢如

責編丨王夢如

審校丨徐來 林林